|

學衡的人文精神

朱嘉雯

中央大學中文系學士、碩士、博士,

|

國立中央大學擁有源遠流長的優良傳統,在保存、推廣、研究與創新傳統文化上不遺餘力,現今除了紅學、儒學與古典詩學外,在崑曲藝術資料的收集與研究上,成果燦然,更是眾所矚目的焦點。

國立中央大學今年適逢百年校慶。如此綿延輝煌的歷史,可溯源自清朝末年的三江師範學堂。當時正值西方工業強勢進逼,中國知識界極力思索國富民強之道,因此成立此學堂,以推動現代化教育。此後,兩江總督張之洞更在此基礎上,將學堂擴充為新式學校,於1906 年正式更名為兩江師範學堂。

辛亥革命之後,兩江師範學堂在江南仕紳的奔走下,於1915年改制為國立南京高等師範學校,第一任校長為江謙,他採取新式學制,以培養中等學校教師及教育行政人員為目標,因此特重學風之誠樸。

1919年第二任校長郭秉文乃是實證主義大師杜威的門生,他將南京高等師範學校進一步改制為大學,同年正式招收女子入學,也是南方最重要的高等教育中心,和長江以南唯一的國立大學,與北京大學南北雄峙,為當時高等教育的兩大支柱。

相對於北大的趨新,東南大學主張溫故知新,中西合璧,始終抱持《學衡》學派的理念,並曾邀請羅素、泰戈爾、杜威等大師蒞臨講學,使東南大學躍居當時中國南方的學術重鎮。關於中央大學所秉持之《學衡》理念,誠為自二十世紀中國文學暨文化史上的重大課題,其間關乎傳統學術思想存廢之爭,與文學語言何去何從的探討,對後世影響至為廣遠,在在發人深省,因而值得進一步探微賾奥,以尋繹追思本校學風之源流。

一、文學何去何從?

——《學衡》與《新青年》

1923年12月1日,南京城出現了一場「世紀婚禮」。說它是世紀婚禮,並不是因為當日排場特別盛大,也不是因為典禮形式有多麼特殊,然而它卻是一場在歷史上留名的婚禮。

新郎胡夢華是胡適安徽績溪的同鄉,他身為北京大學白話新文學運動提倡人的族姪,同時又是東南大學力主「文言不可廢」的吳宓與梅光迪在西洋文學系的學生。1920年代胡適與陳獨秀在歐美啟蒙思想與科學精神的推湧下,全面提倡新文化運動,面對激進的改革聲浪,南京東南大學梅光迪、胡先驌、吳宓等人隨即主辦《學衡》,以殉道文人的姿態,誓言維護儒家主流文化千百年來的傳統。

1920年胡夢華考取東南大學的推薦信,事實上是胡適親筆所寫。胡適當年位介紹這位家鄉子姪到南京高等師範學院(即東南大學)讀書,曾經寫了一封推薦信給校長郭秉文。胡夢華在求學期間,與胡適的姪兒胡思永成為摯友,同時也認識了梁實秋、郭沫若、郁達夫和成仿吾等人。直到1923夏天,梁實秋赴美留學,胡夢華也和大家一同到碼頭為梁氏送行,隨後得知胡適在杭州煙霞洞養病,他又與曹誠英、潘家洵、任白濤在杭州聚首,探望胡適。7月29日那天,他們還一起登上了南高峰欣賞日出。

於是到了1923年底,胡夢華與吳淑貞在南京舉行婚禮時,北大《新青年》的一批新潮學人,與東南大學堅持傳統的《學衡》派兩大陣營學者,便同時出現在這場婚禮上!

根據胡夢華與吳淑貞日後的回憶,他們結婚那天,胡適應邀擔任證婚人,而梅光迪則是男女雙方的介紹人。此外,楊幸佛、柳詒徵和吳宓等人也都到場。於是胡適與梅、吳、柳展開了一場針對文學革命觀點的正面交鋒!胡夢華說,當時他的叔叔胡適先提出杜威與羅素的立論,繼而展開了新文學運動的主張與觀點。

然而梅光迪與吳宓卻以希臘哲人蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德三位大師在前,杜威、羅素卻未必青出於藍,進而重申這兩位哲學家的學理未必後來居上。柳詒徵更進一步將話題帶回傳統儒學,他舉出孟子的母親為了讓下一代得到良好的教育,不惜數度遷居,藉以諷勸胡適放棄不適合的國人的新文化運動。

胡夢華回憶道:「適之叔,單槍匹馬,陷入重圍:杏佛師拔刀相助,雄辯滔滔!」我們可以想見這場婚禮便是民國初年,中國新舊文學交鋒的重要場域!胡夢華與吳淑貞這對即將步入婚姻生活的年輕人,他們和當時許多青年學子一樣,一方面擁護胡適,相信他所說:「詩的革新與創新,必須徹底剷除掉新舊詩體的格律,連根拔掉,不要有絲毫姑息、保留。」但另一方面,他們也在內心深處佩服梅光迪等人堅持:「白話應提倡,但文言不可廢」這樣的文學主張是不朽之論。

以學術的角度觀之,胡夢華其實經常被論者歸為《學衡》人士,因此我們可以從他的著作裡,回溯五四新文化運動下,吳宓、梅光迪、胡先驌、梁濟與王國維等人的學思歷程,從他們對抗新文化運動的姿態裡,考察民國初年中西文化、新舊文學交越激盪的具體情況,同時也使我們更加釐清當時文人的精神意蘊。

然而胡夢華的身份還是比一般年輕人特殊,因為他同是胡適的姪兒,又是梅光迪班上最活躍的學生,新、舊文學在他身上折衝、調和的情況也最為明顯。他的文章所反映的正是不同理念的文人,如何激盪與對話,從而展現出新、舊交替時代,知識份子的傳承與譜系。更重要的是,我們得以藉此深入當時文人所關注的文化議題,以便了解當日那些議論是如何深遠地影響了我們今天對於文學與文化的看法。

二、從朋友到敵人

—梅光迪立志修身與胡適之文學革命

「我冒犯了人們的指謫,一步一回頭地瞟我意中人,我怎樣欣慰而膽寒呵。」

1922年7月詩人汪靜之寄了一本詩稿給胡適,那時他正熱戀著杭州師範女子學院的符竹因。雖然他還未出生前已與曹豔秋指腹為婚,汪靜之仍然堅決表示:「愛情是絕對自由的,誰要愛誰,誰就愛誰。」因此,即便膽寒,他仍然要在經過符竹因家門口時,勇敢而且叛逆地偷偷看他心愛的人一眼。

胡適非常欣賞這個年輕的小同鄉,他為汪靜之的詩集《蕙的風》寫了一篇序文,文中指出五四新文化運動的第一代詩人以康白情、俞平伯為代表,如今第二代少年詩人也出現了,就是以汪靜之為首的這群「湖畔詩人」。汪靜之對胡適說道:「我的頭很硬直,不為他人而低頭;我的笑很天真,不為他人而諂笑。」胡適也直言:汪的詩歌稚氣而且淺露,然而「稚氣究竟遠勝於暮氣」,「淺露究竟遠勝於晦澀」。在胡適與周作人的眼中,汪靜之寫給符竹因的一系列情詩,無疑是發出了「詩壇解放的呼聲」!

然而,《蕙的風》出版之後,當時正在南京東南大學就讀的胡夢華卻連續在《時事新報》上發表文章,批評汪靜之詩集中歌詠愛情之處,流於輕薄;讚美自然之處,又流於纖巧。他認為這樣的作品「破壞人性的天真,引導人走上罪惡之路」。胡夢華的文章一出,引發了章衣萍、周作人、魯迅等人的與之激烈的爭論。胡夢華的文學觀念受到吳宓和梅光迪的影響,從他對「湖畔詩人」情詩流於「墮落輕薄」的批評之中,我們已經窺見《學衡》人士對於新文學的批判主要源於道德意識。那麼究竟梅光迪等人的思想觀念和道德價值為何?這是我們接下來要進一步爬梳的課題。

然而,《蕙的風》出版之後,當時正在南京東南大學就讀的胡夢華卻連續在《時事新報》上發表文章,批評汪靜之詩集中歌詠愛情之處,流於輕薄;讚美自然之處,又流於纖巧。他認為這樣的作品「破壞人性的天真,引導人走上罪惡之路」。胡夢華的文章一出,引發了章衣萍、周作人、魯迅等人的與之激烈的爭論。胡夢華的文學觀念受到吳宓和梅光迪的影響,從他對「湖畔詩人」情詩流於「墮落輕薄」的批評之中,我們已經窺見《學衡》人士對於新文學的批判主要源於道德意識。那麼究竟梅光迪等人的思想觀念和道德價值為何?這是我們接下來要進一步爬梳的課題。

事實上,梅光迪和胡適在年輕時代求學階段,曾經是互相砥礪,長期書信往返的摯友。梅光迪和胡適同為安徽人,梅家尤其是宣城的望族。梅光迪18歲入安徽高等學堂,隔年在上海認識胡適,25歲進入哈佛大學,專攻文學。當時白璧德先生正在哈佛大學講倡新人文主義,他講述古希臘時期蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德之學術要義,進而談到文藝復興時期的重要哲人,以及英國約翰生、安諾德,並擷取西方文化的精髓,考鏡源流,辨章學術,卓然成就了一家之言。面對東方學術,白璧德獨尊於孔子。梅光迪在哈佛大學求學期間,深受白璧德學說的影響。

梅光迪在日後寫給胡適的信中提到,孔子之學無所不有,然而中國自宋代以後,因程朱理學僅得修己一面,於政治、倫理各方面都提不出相當的見解,因此國計民生日益凋敝。孔子的學說既已流於極端地誤解,當此之際,國人處於孔教極度衰微的時代,要復興儒學,必須有善於閱讀和理解之人,同時還要能身體力行。否則,「以國勢之不振,歸咎於孔教,從而棄之,而卑辭厚顏,以迎方興之外教,有血氣之男子不為也!」

梅光迪希望與胡適一同振興儒學,而胡適在康乃爾大學由農學院轉入文學院時,梅光迪特別寫了一封信給他,表示支持。他認為以胡適的個性和資質無疑更適合攻讀文學:「望足下就其性之所近而為之,淹貫中西文章,將來在吾國文學上開一新局面。⋯⋯足下之改科,乃吾國學術史上一大關鍵,不可不竭力贊成。」此外,他也表達了文學與哲學相關聯的看法:「治哲學者尤當治文學。泰西哲人之書多艱澀難讀,而文學與哲學有息息相關之處,證之歷史可知。」

胡適留美期間,經常以英語公開演說,令歐美人士刮目相看!然而梅光迪卻向胡適申明自己的志向是將來在美國取得教席,並在高等學府開設中文課程,向美國人講授中國文化,使他們了解中國文明的高深偉大。這個願望後來在一九二四年實現。然而梅光迪卻始終對於自己到異邦留學一事,感到難以平衡,同時也因為看到許多中國留學生迷戀於西方物質文明,而感到憤懣!

從梅光迪的身上,我們可以感受到《學衡》人士對於自身傳統知識結構的完足是充滿自豪與自信的。他們亟欲在學成歸國之後,大步邁向復興中華文化與人文主義精神的康莊大道,卻沒想到他們回國後所迎來的是激進的反孔思想,以及積極的新文學與新文化運動。從梅光迪所堅持的中國文化本位中,我們可以清楚地意識到為什麼以他為主的《學衡》一派,會成為胡適最激烈與最固執的反對者。

三、傳統文化之根本正義

—胡先驌對白璧德思想的譯介

胡先驌,二十世紀中國最具名望的植物學家。他一生的學術著作包括《中國植物學志屬》、《中國植物圖譜》、《經濟植物學》,以及《種子植物分類學講義》⋯⋯等九部專著。尤其是在植物分類學上,他總共發表了一個新科、六個新屬,以及一百多個新種。堪稱中國現代植物學的奠基人。

然而胡先驌在中國現代史上,更重要的身份是從科學領域橫跨文人社會學門,而成為《學衡》派最重要的文學評論及創作者。在1920年代,文學革命之火星星燎原之際,新文化運動也借助其勢全面展開之時,國人一片崇拜歐化,對本土固有的文化心生輕視與厭惡,胡先驌提出知識分子應該要有追求自己的尊嚴,他絕不會屈尊於自己無法決定的環境,而但求訴諸於自己的思想。

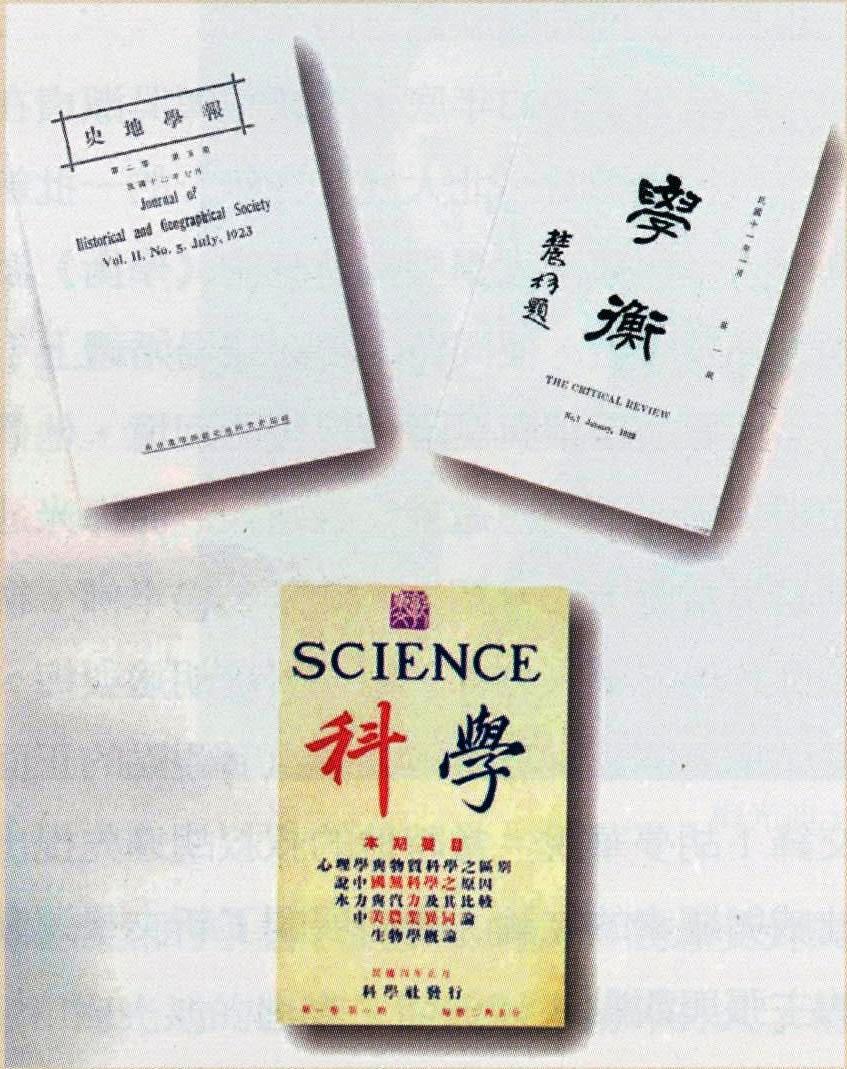

胡先驌始終堅持古典詩詞的創作。在新文化運動已取得絕對的優勢時,他仍然堅持不隨坡逐流,固守自己的文化主見。其自由獨立的人格思想,來自淵博學識的滋養,他於1912年以留學考試正取第五名的資格,進入柏克萊大學農學院植物學系就讀。求學期間,與胡適、趙元任、楊杏佛、任叔永等人共同創辦了《科學》雜誌,同時他也是《南社》詩刊的成員。1918年回國擔任南京師範學校農林科教授,1950年出任中正大學校長。

更重要的是,1922年反對新文化運動的《學衡》雜誌在南京創刊,胡先驌就是該刊物的發起人和主要撰稿人。他撰寫了二萬多字的長文批評胡適的《嘗試集》,此外他也看到國內年輕詩人因沒有揀別各國文化優劣的能力,在新文學運動的潮流下,一味地模仿,連頹廢派的新詩都奉為圭臬。他希望大家能了解,中國古典詩到了宋代已臻至完美的境界,無論自然之美、人情之美,乃至經史百家所蘊含的生命哲理,均能融入詩韻之中。

到了《學衡》第三期,胡先驌全面展開對於白璧德新人主義思想的譯介,尤其是面對新舊文化交替的關鍵時刻,人人都在力求進步,希望能免於為日本及列強所侵略的同時,更宜審慎明辨固有文化的基礎,不能一概傾棄之。因為人文思想是中國古代維繫教育系統的支柱,儘管後期已流於科舉選官的形式主義,但是這仍然不失為以個人學問為標準的一種選任方式。這是歐洲歷史上所闕如的價值與精神。白璧德一再強調:「吾以為雖其末節宜如此改革,然中國舊學中根本之正義,則務以保存而勿失也。」「簡言之,雖可力攻形式主義之非,同時必須審慎,保存其偉大之舊文明之精魂也。」

白璧德對中國文化的推崇,以及冀望在擺脫虛文積習之後,重建孔子的學說與新的人文精神建設,在在為他的門生:吳宓、梅光迪、張歆海、陳寅恪所認同,尤其是胡先驌,他藉此作為立論的依據,以制衡胡適及新文化運動中過當的激進言論,進而成為傳播白璧德思想的代表人物。

四、瘋人、情人、詩人

—吳宓的愛與痛

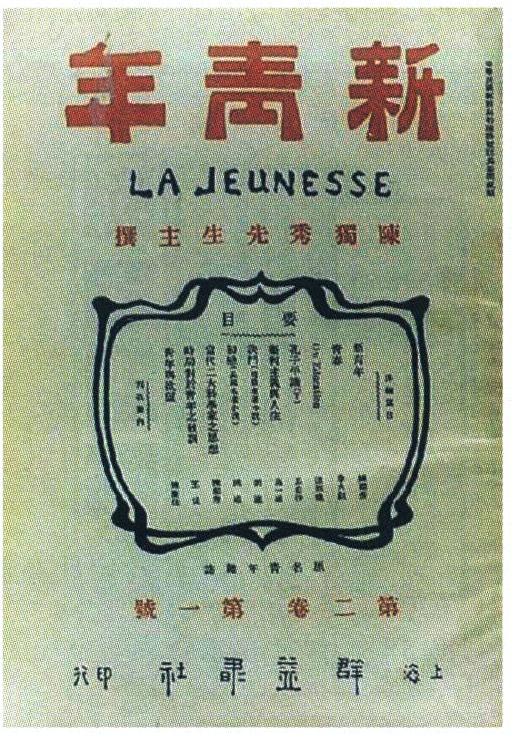

《學衡》三大家中,最感性的人物,應該要屬吳宓。1917年,胡適在陳獨秀主辦的《新青年》上首倡新文學運動,他旗下的文人,更是以「反孔非儒」、「打倒孔家店」等口號,獲得胡適的推崇。新文化運動因此風助火勢,就此勢燄薰天!同年,吳宓赴美,開始在哈佛大學研究歷史、文學與哲學,並且成為新人文主義大師白璧德最得意的中國學生。

吳宓在美國閱讀由中國寄來的各種刊物,其間白話文字夾雜英文點評,各種詭異現象,使他讀之欲嘔!不由得在日記裡憤然寫道:「我儕學問未成,而中國已亡不及待!」「我儕以文學為專治之業,尚未升堂入室,而中國流毒已遍佈。」「今國中教育界情形,一至於此,茫茫前途,我憂何極?中國運數如此,夫復何言?」

吳宓在美國閱讀由中國寄來的各種刊物,其間白話文字夾雜英文點評,各種詭異現象,使他讀之欲嘔!不由得在日記裡憤然寫道:「我儕學問未成,而中國已亡不及待!」「我儕以文學為專治之業,尚未升堂入室,而中國流毒已遍佈。」「今國中教育界情形,一至於此,茫茫前途,我憂何極?中國運數如此,夫復何言?」

吳宓受到白璧德教授的鼓舞,於1920年冬寫下〈論新文化運動〉一文,傳達白氏希望聯合東西方的儒者,協力研究國學,以達淑世異俗之功。1921年,吳宓在回中國的船上,又寫了一篇長文〈再論新文化運動——答邱昌渭〉,更加明確地表達他自己的看法。並且在下船之後,為了與梅光迪一同主辦《學衡》以抵制新文學運動,他連續拒絕北京師範大學和清華大學的聘請,毅然來到南京,立志守住思想文化的最後戰線。

吳宓開始研究《紅樓夢》的時間,幾乎是與胡適同時。他第一場關於《紅樓夢》的演講是在1919年春天,地點是哈佛大學中國學生會。今天重新閱讀他當年用英文撰寫的〈石頭記評贊〉,我們可以很清晰地看出他與胡適對待《紅樓夢》的態度是完全不一樣的。

吳宓首先認識到曹雪芹寫作的用心:即使人類的文明一再地進步, 但是人生的幸福卻不見得增加,因此,智者往往會心生返璞歸真的思想。整部小說裡,吳宓最常引用的是教人領悟繁華皆空的〈虛花悟〉:「將那三春看破,桃紅柳綠待如何?把這韶華打滅,覓那清淡天和。說什麼天上夭桃盛,雲中杏蕊多?到頭來,誰見把秋捱過?則看那,白楊村裡人嗚咽,青楓林下鬼吟哦。更兼着,連天衰草遮墳墓,這的是,昨貧今富人勞碌,春榮秋謝花折磨。似這般,生關死劫誰能躲?聞說道,西方寶樹喚婆娑,上結着長生果。」

吳宓也以研究西方小說的嚴格理論來檢視《紅樓夢》,例如:全書的最高峰應出現在四分之三處,而《石頭記》的頂點就出現在第97回「林黛玉焚稿段癡情 薛寶釵出閨成大禮」,大約就是四分之三處。再以結構來判定《石頭記》的佈局,這部小說如同一串同心圓,寶、黛、釵為核心,之外有大觀園諸姐妹以及丫頭們,更外圈便是賈府。再往外擴大,就是全中國、全世界。而作者的敘事原則是對於外圈之大環境,僅是偶然吐露,並不詳述,例如:由賈政出任外官,而寫到國內地方胥吏舞弊等情事,另外還有透過薛寶琴的經歷,寫到海外經驗、西方美人等事情,基本上,愈趨進圓圈核心的故事,愈為詳盡,離中心愈遠的,便較為舒略。這樣精心的佈局,即使在西方著作中,也難找到與之媲美的經典。

更難能可貴的是,《石頭記》是一部真正包含中國文化、社會、生活的大書。內容既富且美,既真且詳。「今日及此後之中國,縱或盛大,然與世界接觸融合,一切文化、思想、事物、習慣,已非純粹之中國舊觀,故《石頭記》之歷史的地位及價值,永久自在也。」

吳宓更進一步以純文學的觀點欣賞《石頭記》文字之美,他稱讚這部書是「中國漢文之最美者。蓋為文明國家,中心首都,貴族文雅社會之仕女,日常通用之語言,純粹、靈活、和雅、圓潤,切近實事而不粗俗,傳達精神而不高古。」這部小說所呈現的文筆是一般人難以企及的,因為包含了詩、詞、曲等各種文章於一人一手。僅就回目而言,吳宓就舉出了「白玉釧親嚐蓮葉羹黃金鶯巧結梅花絡」等許多例子來說明曹雪芹的對偶是如何地自然而且工麗!

有趣的是,吳宓對賈寶玉的評論也可以讓我們看作是他作為一個出色的文學家的自我寫照:「凡想像力過強之人,易攖瘋疾。詩人多言行奇僻,人以為狂。莎士比亞云:『瘋人、情人、詩人,乃三而一,一而三者也。」(見《仲夏夜之夢》V.I)盧梭晚年,即近瘋癲,寶玉平日舉動,常無倫次,又屢入魔。寶玉嘗有「意淫」之說,此意字即為想像力之謂也。」豐沛的想像力,是文學與藝術的沃土,也是愛情與詩歌的搖籃,吳宓以及所有具備浪漫情懷的詩人,都在這裏著魔,那是他們終其一生的理想,也是人生最大的悲劇。

反觀胡適對於紅學的貢獻則完全不是從文學的造詣上去鑽研,而是以各家版本校勘、訓詁、考據的方法來指明《紅樓夢》是一部自傳性質的小說:「它只是老老實實的描寫一個『坐吃山空』、『樹倒猢猻散』的自然趨勢。因為如此,所以《紅樓夢》是一部自然主義傑作。」這樣的評論對於曹雪芹的文學創作實在不公,若以吳宓的文章與之相較,則無疑凸顯了《學衡》派的學者們是多麼地敬重文學與推尊文化事業。

五、紹述《學衡》之人文精神

——中央大學紅學、儒學與詩學研究

中央大學原址南京,古稱金陵,乃《紅樓夢》作者曹雪芹家族所在。蓋曹寅祖孫三代任江寧織造,世居南京逾一甲子。中央大學在台復校後,中文系長期開設《紅樓夢》研究等相關課程,並於1993年由康來新教授成立「紅樓夢研究室」,定期推出跨領域之學術暨藝文活動,例如:1993年的「紅樓有約夢裡人—從江南到寶島」兩岸紅學交流暨紅樓藝文週、1994年《紅樓夢》最早抄本「甲戌本」問世四甲子之「世界紅學會議」、1995年「天良好箇秋,紅樓好個夢」慶祝中大建校八十週年專題演講暨學術研討會、1996年「紅學交流暨紅樓藝文週」、1997年寶島紅樓夢系列活動、1998年「洋洋大觀—紅樓夢博覽會」第二屆兩岸紅學週,乃至2013年「海上真真:紅樓夢暨明清文學文化國際研討會」⋯⋯等,使《紅樓夢》經典閱讀更為落實與強化,因而成為本校獨具特色的校園傳統。

此外,本校當代儒學研究中心秉承培養新儒家青年,以期使中國文化主流延續不絕的精神,致力於開創師友論學園地,藉以激發研究者的志趣,以推動全球儒學與中國哲學研究之長足發展。歷年來除舉辦各項國際學術會議、 論文發表會以及演講活動之外,並發行《當代儒學研究》與《儒學集刊》等,以當代儒學研究為主題,兼及其他哲學性議題之學術刊物,同時積極蒐羅整理當代儒者著作、遺稿、佚文等,現今既有成果包括:《牟宗三先生全集》、《唐君毅先生全集》、《熊十力先生全集》、牟宗三先生講課錄音帶的整理與保存、著作目錄、手稿、筆記,與相關剪報資料,以及絕版圖書資料之影印與電子資料庫的等等。

論文發表會以及演講活動之外,並發行《當代儒學研究》與《儒學集刊》等,以當代儒學研究為主題,兼及其他哲學性議題之學術刊物,同時積極蒐羅整理當代儒者著作、遺稿、佚文等,現今既有成果包括:《牟宗三先生全集》、《唐君毅先生全集》、《熊十力先生全集》、牟宗三先生講課錄音帶的整理與保存、著作目錄、手稿、筆記,與相關剪報資料,以及絕版圖書資料之影印與電子資料庫的等等。

本校古典詩學研究在張夢機教授的帶領下,多年來已成為本校重要的學術特色。張夢機教授自青少年時期習詩起,一生創作古典詩歌不輟,作品逾1600首。他早期從學習晚唐李商隱詩入手,所謂「得其麗辭幽意,靈變有則之體」,及至中期則能掌握杜甫沉鬱頓挫的風格,爾後又受宋朝江西詩派黃庭堅、陳師道清勁風格的影響,並參酌清代同光體瘦硬之風,尤其受到陳三立之啟發。至晚期中風之後,詩歌風格曾有巨大變化,作品隨境遇與生活所見而自出胸臆,其作品以七言律詩和七言絕句最擅勝場。他於1990年擔任中大中文系系主任,不幸於1991年中風,養病期間仍於「藥樓」教學不輟,誠可謂「窮當益堅,老當益壯」,因而使得中央大學古典詩學曾不墜於青雲之志。