成型以前

Q1:老師的作品,如《搜神記》、《極樂圖懺》等,以強大張力探討內心、價值觀、社會壓抑等問題。而老師平時則會透過寫作、曼陀羅等自我修行方式沈澱自己。想請問老師在創作和自我修行間,是如何取得平衡點?準備作品時的心境是如何轉換的?另外,老師在《亞洲人的父親》、《身體圖》系列創作中,以手繪方式呈現稚拙的手感,請問是沿用曼陀羅修行而來的表現嗎?繼續使用這種手感表達的方式為何呢?

A:

創作和自我修行不是衝突的兩件事。創作和修行對立,就像我們把創作和藝術治療對立起來看。對很多人來講,藝術治療並不能被視為創作。創作與藝術治療在目的上確實是不同的。創作時,像在做一場演講。演講有特定的對象,要去對話,去說服,想去感動他人。就像寫作文需要起承轉合,在演講時也需要去鋪陳,事情要怎麼講,要怎麼去加強論點,怎麼去說服別人來認同我。但藝術治療不需要去說服別人。

演講的對象是他人,藝術治療的對象是自己,是自己跟自己對話。在藝術治療的作品𥚃,我可能表達語意不清,沒有條理,但我自己走在一個很強烈的內在?程裡,哭得稀哩嘩啦的,有著濃烈的感受。旁觀者卻有可能覺得很無聊,沒有感動。但這並不影響藝術治療本身的存在價值。

在藝術治療的過程中,可以畫出什麼作品並不重要,有沒有很強的理念,深不深刻,感不感人完全不重要。

創作,就剛好顛倒過來,重要的是結果。以成敗論英雄。不感動人的,就是失敗的創作。

我早年從學院畢業,成為專職的藝術家,創作賣畫維生,轉而進入自我探索、藝術療癒的繪畫,這之間的轉折很大。

我成名的很早,相對創作壓力很大。在乎自己的創作是不是能符合別人的評斷。害怕到不敢提出創作。當時我去上了一些自我探索、自我成長的課程,也做了一些諮商,學習到使用胡言亂語的自由書寫來陪伴自己,用曼陀羅塗鴉來整合自己。重新喚醒童真率直的創造力,比如說我們平常就是右手畫畫嘛,那我現在就用左手畫畫,用我不擅長的、比較笨拙的方式,從所謂的創作轉到自我探索的繪畫。

一樣是畫畫,一般人可能比較難分辨,這是創作?或這是療癒?但什麼是什麼有關係嗎?沒有。

創作就是療癒。療癒就是創作。

只要動手開始創作,創造力被?動了,能盡情的表達自己,那就帶來療癒了。而療癒性的作品,如果能量飽滿而流暢,別人感受到了,共振了,感動了,就是完美的創作了。

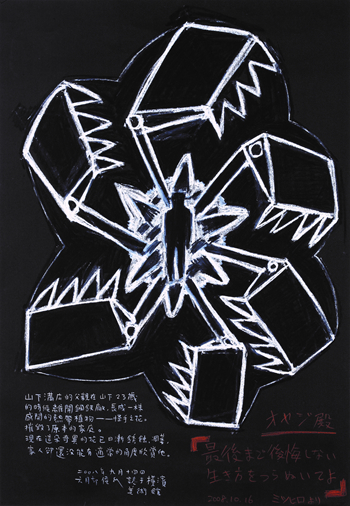

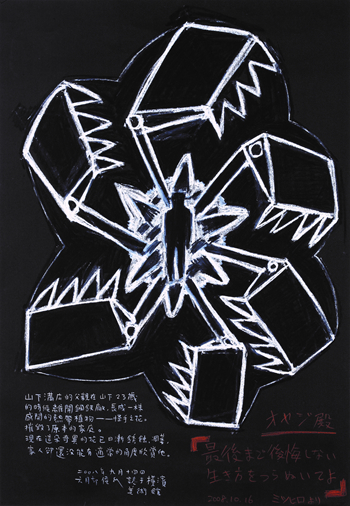

亞洲人的父親- 山下滿廣之父 蠟筆、粉彩紙 76 × 54 cm 2008 |

Q2:您這次展覽以「不完全變態」來命名,主要將以手稿的展出,來看作品如何由構想漸變至定稿的過程。想請問老師為何會在這個階段,以如此的形式來呈現自己的作品?重新審視這些手稿對您來說,有怎樣的意義?這個「展示」對老師來說是否帶有自我剖析、表露的作用?

A:

這個問題應該是給策展人盛鎧來回答。「不完全變態」是他的展覽,我參與的不多。從展覽名稱到要展甚麼作品,都是策展人挑選的,我盡量不給意見,全權交由策展人決定。

對我來說,手稿就是作品。所以不存在能不能被展示的問題。

有的藝術家有很清楚的界定,手稿、草圖,與完成的作品之間有截然不同的對待。完成的作品是給人家看的,私底下練功、還在嘗試的就不給人看,好像衣服還沒穿好不給人看。但我的創作,很多作品即使尺幅很大也只像是尺幅很大的手稿,好像從來沒有把衣服穿好過。

為了特定的創作,所做的一些草圖,這樣的東西我也是有的,逸筆草草,塗抹不成形的,有的人覺得畫壞了,不滿意的作品,會把它銷毀。我自己是不會丟棄手稿的,即使這個草圖它只畫一半,或者沒畫到我要的東西,可是它被我保留下來,它就會對我造成一種提醒,提醒我曾經在某個階段對某個議題感興趣、我曾經被什麼感動了,或者我遭遇到了什麼困難。它們可以為我帶來過往經驗的召喚。

身體與慾望

Q3:侯老師的作品中,身體形象結合傳統神話故事、象徵手法的形變藉以傳達藝術家的情感與經驗,身體經驗的再現,作為省視肉體的愛欲情仇和生存狀態。想請問身體對老師而言是什麼樣的存在?情感、慾望的容器?治癒靈魂的媒介?想請問老師《身體圖》創作中,也會請模特兒一同創作,對於《身體圖》的創作,透過身體,能看見什麼、談些什麼呢?身體最初的記憶、慾望?能否請老師多分享創作《身體圖》的創作經歷?慾望、身體一直都是老師創作的核心之一,而在《身體圖》系列創作中,對於慾望、身體的想法,是否有所轉變?

A:

身體,是記憶體!記憶著我們所曾遭逢的一切。

在我進行中的《身體圖》訪談,有位女性受訪者,國中在午睡的時候,被爸爸摸了胸部。當時確被震驚了,但事情過去十年,這期間也沒有什麼狀況,直到大學二年級的某一天,男朋友不顧她的抗拒撫摸了她的胸部,頓時喚起了身體過去的記憶,之前的恐懼、不安、憤怒一一浮現出來。她身體僵硬,呼吸不來。她覺得自己好髒,得洗澡?洗身體。甚至約同學做愛,想把自己骯髒的身體像垃圾丟給別人去處理。這個狀況有個病理名稱叫做「創傷後壓力症候群」,曾經受到的心理創傷,它不見得會在當下有反應,它可能在兩年、三年,甚至像這樣十年後,才浮現。身體基本上就是這樣一個記憶體。

我很多創作,也都跟我自己的身體所遭遇到的病痛有關。

原本大學的時候,最初我還是接受學校的基礎課程訓練。直到大學三年級暑假的時候,有一次突發性大量的胃出血,上吐下瀉的都是血,我被嚇到了。就在那次胃出血當中,感受到自己活得太緊張、太嚴肅,導致胃出血。血像生命之泉從我體內噴出、流洩,但我完全無法制止它。我思索著,我必須做點改變。

我給自己開了一個藥方:我那麼緊張的原因是,年輕有很強烈的性慾,但得壓抑這性慾,並且不能被別人發現,要遮掩、要假裝,真的好緊張。要是我誠實地去面對這樣的慾望,真實的表達我自己,是不是就可以放鬆下來?

剛好那時候學校在蘆洲,台北市的邊陲,還算是鄉村,有很多農地,開始大量蓋房子,有工地秀。解嚴前,民間被壓抑的能量正要被釋放,因而生活環境裡面婚喪喜慶、夜市、廟會,出現大量的色情表演,我開始了《工地秀》的創作。接著又從社會情慾的觀察,進入更本質的人的原慾望與神話創作。

那是我第一個大轉折,從以前學院繪畫的學習,轉而變成表達內在情慾的塗鴨。也因為創作神話所以我在這個階段,也開始做書寫,將文字帶入繪畫。

第二個創作的轉折,是在我三十多歲失婚狀態下,我有憂鬱症,伴隨著身體的狀態是,僵直性脊椎炎,身體很痛,整個脊椎僵硬,沒辦法起床,那一段時間整個人癱瘓掉,不太能動。我開始在圓𥚃面塗鴨。更全然的向?清理自己。就在曼陀羅的形式中,將自己重新整合起來。

現在的《身體圖》還在過程中,也還不太能理出脈絡。如果要給自己一個勉強的解釋,我會覺得是因為我自己已經五十多歲了,身體明顯的衰老了。去年都還住進了加護病房,發了病危通知,差一點掛掉。在這時間點做《身體圖》,或許是對逝去的青春的悼念。同時也好奇?人有著什麼樣的身體,他們是怎樣在面對疾病與衰老。

作品創作與表現

Q4:老師曾提及,《搜神記》中有些圖像是從《大腸經》轉化來的。此次的展覽將同成品一起展出老師的許多手稿,請問其中是否也有轉化成其他新作品的可能?

A:

這是很難預測的。或許每個人都有一個自己的生命主軸,或稱之為主題曲的,你可能一輩子都會重複在某一個曲調𥚃。

在某個時候的確可能會再回到那個主軸去發展出新的東西來。比如說刑天是古代的神話人物,在我退伍之後,很多的創作都是在作刑天,包括舞台、裝置、版畫,甚至像《搜神記》裡面要表達的「慾望使得身體變形」也是從刑天發展過來的。

刑天是一個「沒有頭的身體」的抗爭故事。因為當時政治剛解嚴,社會有很多的抗爭,好像每個人都處在亢奮的戰鬥狀態。當時對《刑天》的表現就傾向做社會、政治的詮釋。然而在接近五十歲時作《侯氏八傳》、《八仙過海》系列中,同樣的畫了刑天,但我讓它長出了頭。用它來映照自己當時的生命狀態,說自己的故事。

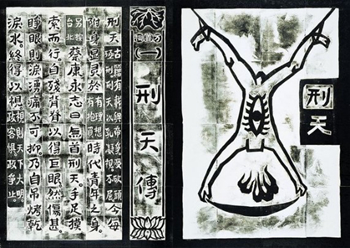

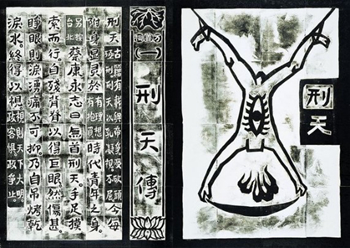

搜神記- 刑天 版畫 154 × 108 cm 1993 |

Q5:在老師的作品中,常看到圖文並置的表現方式。《搜神記》、《極樂圖懺》、《狗男女》等近期的《亞洲人的父親》在展出時,除了平面繪畫作品之外,同時亦包含訪談紀錄。文字在您的創作中佔了很大的比例,想請問對老師而言,文字在作品中扮演了什麼樣的角色?

A:

在不同系列的作品中,文字所扮演的角色不同的。比如說,一開始在《搜神記》中的文字,這些文字基本上就是在講故事,屬於敘事性的。這些文字都是從不同人、不同地方搜集來的。現在正在進行的《身體圖》也是用文字在講故事,從訪談的筆記整理出故事來。

《極樂圖懺》的文字,就比較像是格言。它的靈感是來自廟宇裡面的詩籤。但不只是廟宇裡面的詩籤,像我們這邊就很常看到人家門口或佈告欄會貼慈濟聖嚴法師的靜思語。這些勸善、勵志的格言充斥在我們的生活裡面,簡單幾句,就告訴你一個人生的大道理,或給你一個人生方向。《極樂圖懺》中的文字就是這樣一個東西。只是,我講得似是而非。好像在講一個道理,卻是在說反話。人處在矛盾之中,進退兩難。

也有其他作品的文字,是透過自由書寫來的。比如說《枕邊記》中的文字,同樣的也是跟圖搭配,可是這些文字,它不是在講述圖裡面有什麼故事。這裡的圖與文字是一種平行關係,一種異質的對照,相乘的效果。《枕邊記》的創作,是我處在失婚狀態下的塗鴉與自由書寫。這個階段的塗鴉與書寫,是潛意識的東西,像詩,跳耀式的,沒有像故事有結構,也?有特定的清楚的意圖想去表達什麼,它就是在意識流裡面轉來轉去。會把這樣的圖文放在一起是因為,不管是圖像,或者是文字,它們同樣都指向我那個時候的生命狀態。它們的差別只在於,一個是用畫筆做圖像的表達,另一個則是用原子筆書寫,但它們是在同一個意識流𥚃面流動。

在我的創作中,文字另一個重要的功能就是「命名」。唯有透過命名,我們才能抓住我們所經驗到的一切,去辨識它們,給予建檔、定位,從漂忽不定的狀態安定下來,可以去言說它們去了解它們。

《八仙過海》就是我為不同生命階段中的自己命名,透過命名去深刻化生命經驗,去整合出一個更完整的自己。

我太愛文字了。雖然我大量使用文字,但我其實不在乎?人看不看、懂不懂我寫的文字。文字即符咒。符咒是未被馴化的文字。文字在那兒,不管你讀不讀它,它都散發著神秘的力量,召喚著鬼神。所以我也有像《說好話》、《開心符》、《符?蒐》這樣純文字的作品。

不再有圖文對照,文字即圖像。它是由一?一豎一撇,細細密密的線條構成的團塊圖像。

極樂圖懺- 行樂圖 版畫 102 × 79 cm 1992 |

向外擴展:集眾創作

Q6:老師作品多由數張圖文組成,屬於系列,而非單件式作品的創作考量。從圖鑑式作品走向集眾藝術創作方式的契機是?一路下來創作,似乎可以看到老師對於「人、己」(社會和自我)這個議題的思索,好奇老師是什麼時候開始有意識於自我對話之於自己的關係?青春期?以什麼形式記錄?手稿?開始帶進作品中? 這次展出的系列彼此間有著怎樣的延續性思維脈絡?想請問老師在《亞洲人的父親》、《身體圖》兩系列作品皆為邀請觀眾,互動之下而成的創作,請問這種創作模式與以往獨自創作的方式有什麼不同呢?

A:

從我自己胃出血,我意識到需要對自己做一個比較誠實的表達。

如果在作品裡面不能夠誠實地表達,遮遮掩掩,欲言又止,不敢去碰問題,作品就會不知所云。

唯有誠實的表達才能理直氣壯,無所畏懼,直入核心,一語中的。當然,這𥚃講的是療癒性的創作所需具備的條件。既然是要自我探索、自我對話,如果還在對自己說謊話,根本就是在浪費生命。但如果是一般的創作,謊言或許更能成就出華麗的作品。就像孔雀開屏。

在創作上個人與社會的關係,可以從兩個方面來講,一個就是剛有提到的創作和藝術治療這種他人跟自己的關係,就是有些作品是要秀給別人看的,與人對話。有些作品是做給自己、作自我探索的。

另外可以從創作的源頭來談,有的是來自社會,有的是來自自我。比如說我一開始畫工地秀,雖然是有個內在的動機。可是我在畫的是一個外在的社會的題材,我眼睛是往外看的,去看這個社會現象。

後來,我畢業去當兵,那是一個封閉的環境。它不只是空間封閉、資訊封閉、人際封閉,而且我能夠運用的時間是非常瑣碎的,所以我那時候都用很簡單的材料,找空檔,有機會就畫畫,畫完就趕快收起來捲起來。在那個環境底下,我的創作就轉變成從自己的內在情感出發,以虛構的故事做了一個展覽叫做《小女人》,講我自己那時候當兵兵變,?心的恐懼不安。

然後退伍了,社運興起,政治議題不斷發生。所以像《搜神記》的創作,它雖然是在講人的原慾,但關心的角度,還是在社會面,談社會的慾望問題。

可是在《搜神記》之後,我自己生命跌到谷底--失婚。我又開始自己關起門來,就真的是閉關了,都不理人,把自己整個封鎖起來,也沒行動力,就癱在那邊,能力退化了只能用兒童用的蠟筆啊在那邊亂寫亂畫,它就完全是內在的東西,在作自我整理,自我重建。它跟外在的世界沒有太大的關係。

現在作的,不管是《亞洲人的父親》或《身體圖》,我又把眼睛往外看,往外去找題材了。

我的創作,它就是一個內、外,內、外,不斷地來來去去的歷程,而且相互聯結。比如說我現在這個《身體圖》,它又連回到我年輕時作的《搜神記》,都在談身體、慾望。另外《身體圖》,它也跟我上一個系列《亞洲人的父親》一樣都以訪談形式進行,但主題不同。

右:20150320 毒之屑裂/ 珀霓 受訪者圖繪

左:20150320 毒之屑裂/ 珀霓 蠟筆、粉彩 225 × 52 cm 2015 |

Q7:您近來的創作如《亞洲人的父親》、《身體圖》系列,以訪談的形式,勾喚起受訪者遙遠的記憶、或是使壓抑的聲音有個宣洩的出口。這種類似於田野或民族誌方法的創作方式,似乎是您近年來投入的創作面向,與早期以古書樣式的戲仿系列作品,有很不一樣的關注焦點。想請您談談近幾年為何會投身於這類田野或民族誌的創作走向?是怎樣的觸發點呢?

A:

早年我做《搜神記》來自兩個源頭。一個是學生時代,去畫了很多工地秀,以及自己內在慾望的塗鴉,這些身體的慾望圖像發展成了《搜神記》的圖像;還有另一個源頭是從台灣的宗教民俗來的。那個時候我花了一整年時間,台灣走透透,哪個神明生日、哪裡有廟會,甚至離島、原住民的祭典也都會去,聽到一些故事,這些故事也啟發我創作《搜神記》。

現在《身體圖》、《亞洲人的父親》也用田野的方式做訪談,但是記實的,而《?神記》是瞎掰的。它們有很大的差別。我不懂這些宗教民俗的起源,為什麼要拜祂、為什麼有這些儀式??,我問,但聽不同的人講,會有不同的說法,歷史的傳承在口耳相傳的年代多的是以訛傳訛,眾口鑠金,甚至是揣想、添油加醋的。所以我就決定要來瞎掰《搜神記》的故事。

可是寫《身體圖》的故事,就幾乎是一五一十的把受訪者講的話重新做整理、摘要,然後變成一個短文,我不敢在裡面加入我自己瞎掰的東西。所有陳述出來的內容幾乎都是受訪者怎麼講,我就怎麼寫。

這裡面有一種對他人的尊重。尤其《亞洲人的父親》系列,我會請受訪者提供父親的照片,也會附上真實的名字,會更謹慎去呈現它們,避免侵犯、傷害到受訪者。

雖然說我是盡可能地去再現受訪者所講的東西,希望可以真實表達受訪者的生命狀態,可是當我把故事寫好給他們看的時候,他們都覺得「咦?這是我,但又不是我啊!」做紀錄片也會這樣子,同樣的題材由不同的導演剪接,就會剪出不同的故事。剪裁本身無可避免的就一定有其主觀性的撿選。

好比在我面前的受訪者是一個五彩繽紛的人 ,但我只能看到綠色,只剪裁綠色,結果我呈現的當然會是一個全新的綠人,而這個綠色元素全來自受訪者,我認為我是很真實的在呈現呀。

是不是能真實的貼近受訪者的真實生命,並不是個問題。我們的生命故事就是在不斷的?說中,在不同的角度詮釋中而變得豐富、有意義。

Q8:老師是不是在有了家庭、當了父親後,作品從年輕時比較聳動的探索慾望圖像,轉至發展《亞洲人的父親》跟《身體圖》這類轉達每個人生命黑暗面的紀實作品?我認為在藝術治療的作品呈現上都會產生的一種感動人的地方,台灣不多藝術家願意走向藝術治療,而老師的作品和藝術治療是滿接近的,可以分享一下與受訪者的互動以及創作的過程嗎?

A:

父親的角色確實會帶來自我的改變,會希望自己能?符合社會所期待的,孩子的好榜樣,而傾向保守,但其實年齡本就會讓人變得保守。保守不見得就不好。激進與保守都是被需要的。重要的在人生不同的階段完成不同的使命。不能再是勁爆叛逆的刑天了。我已經到了需要讓自己變成可以為別人帶來穩定支持力量的「父親」階段。像去帶領曼陀羅工作坊以及父親、身體的訪談,都是我自己在建構、完成廣義的「父親」角色。

但說是「父親」角色,容易落入既定印象,在《身體圖》的訪談過程中我其實比較像是個陪伴者,傾聽者,提問人。

受訪者或基於好奇或有很強烈的生命經驗想要分享,或想突破點什麼,他們來到我這邊都已經準備好了,全然的敞開自己,投入身體圖的創作,他們畫的是困擾許久的問題或是在他們身上?烈的印記,是非常有感受的在畫《身體圖》,樸實有力。而我如同是學步、模仿他們畫出來的圖像,在學院的制約下,我的圖就少了原始、直接的情感和力量。我像是一片「濾鏡」,或者更像是折射鏡,在我選擇性的整合、詮釋下,回應著、投射出我對受訪者的感受,而完成這相互感應、對話的《身體圖》創作。珍貴的是這之間彼此的信任、接納與回應。

《亞洲人的父親》訪談只需要一個下午的時間,但是《身體圖》則要從早上十點到傍晚六點,進行兩天。

第一天聽受訪者說故事,到第二天會幫他們按摩,將腦袋的思考的轉向身體的感受。按摩後絕大多數的受訪者都會因為放鬆而喚起了更多的身體感受,在非尋常的、專注的意識狀態下都能強烈而且流暢的進入身體圖的創作。

兩天聚精會神訪談結束後,我經常是癱掉、呆掉的,需要休息、沈澱,才能根據訪談筆記,把受訪者的圖畫攤在地上與我的畫紙並排,對照著畫出我詮釋下的身體圖。

作品完成後的圖、文,我都會傳給受訪者,請他們確認,聽他們的感受、意見。

Q9:請問《身體圖》受訪者是怎麼樣選出來的? 訪談後,有得到什麼回饋嗎?

A:

我?有設定條件,也?有篩選受訪者。我在臉書貼文徵求受訪者,也有受訪者推薦了另外的受訪者。雖然我有我的期待,希望有更多的年長者談衰敗、疾病的身體,但目前受訪者年齡顯然都集中在二、三十歲。雖然年輕,但也都能把我帶到我不曾有過的世界,打開我的視野。

受訪者的背景大致上會有三類型,一個是與美術相關的,聽過我的名字,對我的創作好奇,想要體驗學習。有些人,是平常就對身心靈探索有高度興趣的。另外,有些人他本身就是身心靈的工作者來受訪。

訪談有一個基本結構,但每一個受訪者的身心狀態都不同,跟我的互動也會有很大的差異。

訪談行程很密集,人數也多,訪談結束之後,其實很難再有時間繼續互動的。但我猜想有些受訪者在訪談後會想跟我保持距離的。回到?有關聯的陌生狀態。就好像跟樹洞講祕密,我們需要把祕密丟出去,把祕密從心靈的深處釋放出去,我們希望祕密會被樹洞聽到,然後祕密就消失在樹洞裡。但我做的是全然相反的事。我把人們告訴我的祕密放大,向全世界發佈。雖然是匿名受訪,但祕密的揭露本身就會帶來複雜的情緒反應。

有些人會進入到一個比較黑暗的狀態,他們在這個過程裡面,回想很多自己的身體故事。當他們的身體覺知被喚起,他的欲望會被喚起。憤怒會被喚起。悲傷會被喚起。之後身體圖的創作,就是要把這些經驗形象化,去看見它們,去抒發轉化,整合它們。

相對的《亞洲人的父親》訪談帶來的改變,都比較正面。有的受訪者,甚至是在訪談的當下,就改變了他自己對父親的看法。

有個受訪者,他一開始講他父親是一隻很難溝通的狗,到處亂吠、跟別的狗打架。訪談中,我問父親是什麼植物,他說是帶刺的玫瑰花,他把父親畫成一個帶刺的玫瑰花,有個玻璃罩罩住自己,不讓自己受到傷害。旁邊畫了原生家庭的父母親罵在他,太太批評他,同事排擠他…。

受訪者意識到爸爸會變成一棵帶刺的玫瑰,是因為這些外在的壓力。訪談到最後的一張圖,受訪者畫他跟媽媽去擁抱這朵帶刺的玫瑰。他從一開始對父親負面的描述,變成去擁抱受傷的父親。

還有一個受訪者,一開始他說他父親是一個破壞力很強的怪手,媽媽、妹妹對父親都不諒解。訪談結束,我問他可不可以再畫一次剛剛他畫的那個怪手。受訪者問是畫現在的感覺嗎?我說當然是畫現在的感覺,結果受訪者一樣畫怪手,可是那怪手是生鏽的怪手,受訪者突然意識到現在爸爸已經老了、生鏽了、爸爸其實已經沒有攻擊性。受訪者看到爸爸在家庭中的孤單。

雖然我一直在談「藝術治療」、「療癒」、「受訪者的改變」…。但我畢竟不是治療師,我無能也不能去治療別人。誠如先前提到的,我只是一個陪伴者,透過藝術的形式,喚起更多的自我覺知,在創作之中完成自我整合。

|